【初心者向け】麻雀の待ち牌の種類とは?基本形から多面待ちまでパターン別に解説!

麻雀の知識においてもっとも重要なのが「待ち」です。

初心者にとって、どうすれば早く聴牌し、どんな形で待つと上がりやすいかその事を知りたいのではないでしょうか。

麻雀の上がりは、翻数×符=点数計算で決まります。

その際に翻数の基本となる『役』と同様、重要になるのが聴牌時の「待ち」の形です。

聴牌とは、手牌が完成するあと一枚の必要牌があれば上がれる状態のことを言います。

役ではなく、上がりまであと1枚足りないという状態のことです。

この記事を読むことで、初心者にとってその待ちがわかり、楽しい麻雀を打てるようになります。

麻雀の「待ち」とは?

聴牌の状態で、上がりとなる牌のことを「待ち」と言います。

早く上がるためには早く聴牌することが必要です。

「待ち」の知識があると周りの状況を把握しながらより「聴牌しやすい牌」を選べるようになります。

聴牌するまでは、聴牌のひとつ前の状態である一向聴さらにひとつ前の状態を二向聴、その前の状態を三向聴という過程があります。

配牌の時はデータ的には八向聴と言われます。

おおよそ8枚の必要牌がくれば聴牌に結び付くという計算になります。

最終的には最初の配牌(親は14牌、子は13牌)を見て「どのようなアガリを目指すべきか」を考える力が身についてきます。

今回は、この「待ち」について詳しく説明していきます。

麻雀の待ち牌の種類5パターン【基本形】

麻雀の「待ち」牌は、次の5つの基本形になります。

① 両面待ち(リャンメンマチ)

② 双碰待ち(シャンポンマチ/シャボマチ)

③ 単騎待ち(タンキマチ)

④ 間張待ち(カンチャンマチ)

⑤ 辺張待ち(ペンチャンマチ)

手牌の並びによっては非常に複雑に見えることもありますが、突き詰めて考えていけば、全てこの5パターンのいずれかに収束します。

ここでは、基本の5パターンをそれぞれ解説していきますので、覚えておきましょう。

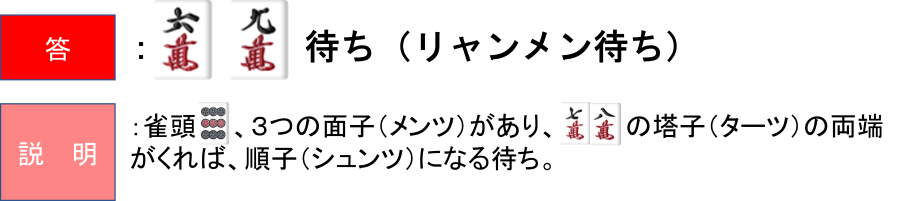

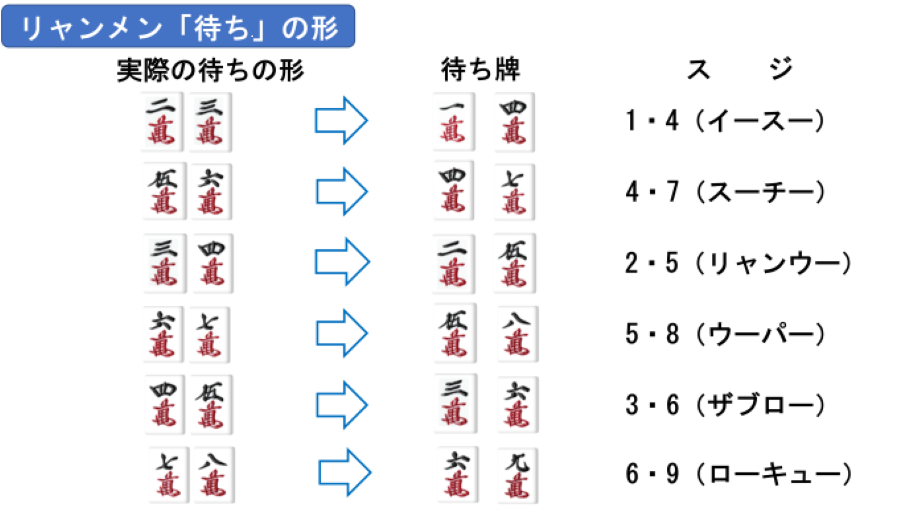

リャンメン待ち(両面待ち)

リャンメン待ちとは、順子の両端を待っている状態のことです。

雀頭と3面子が揃っていて、1面子だけ揃っていなく、2~8のうち2枚を連番=塔子で持っているケースになります。

両端のうち、どちらが来ても上がれます。

上がり牌は2種類で最大8枚。

この2つの待ち牌の数字の関係を「スジ」といいます。

待ち牌の種類が2種類になるので、残り枚数は最大で8枚。5パターンのうち、アガれる確率が最も高い待ちです。

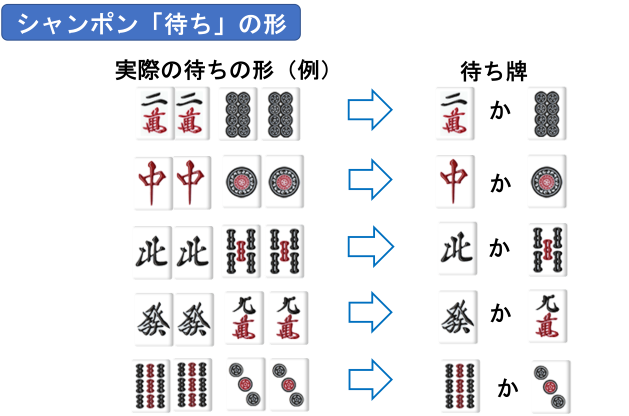

シャンポン待ち(双碰待ち)

聴牌の時、3つの面子が完成していて、残りの牌が対子2組になっている状態の事です。

上がり牌は2種類で最大4枚。

リャンメン待ちより上がり枚数は少ないが、数牌(1~9の万子、筒子、索子)以外にも字牌も使える。

対子のどちらか一方が来た場合、一方が雀頭となり、もう一方が刻子となります。

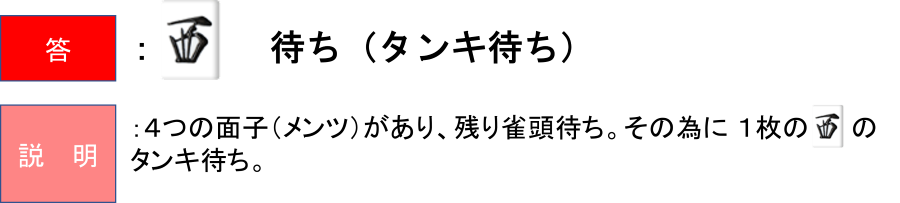

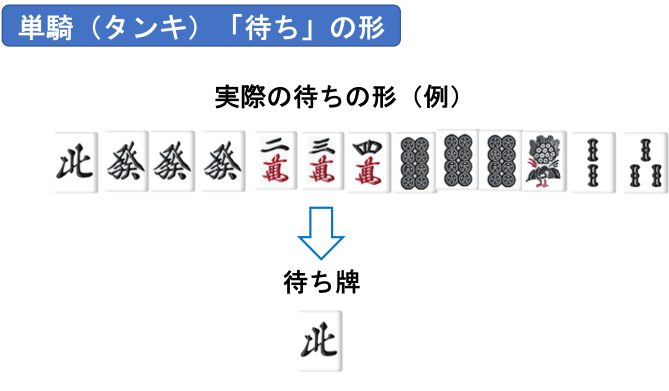

タンキ待ち(単騎待ち)

タンキ待ちとは、4つの面子が完成しており、雀頭が1枚しかなくもう1枚手牌に加われば和了れる状態のことを指します。

雀頭で待つことです。

上がり牌は1種類で最大3枚。残り枚数が少ない牌を待つので不利な面もありますが、自摸のたびに待ちを変えられる長所や他家も不要な場合が多いので狙い撃ちしやすいため意外と和了りやすい形とも言えるでしょう。

特に、すでに場に2枚出ている牌をタンキ待ちすることを地獄待ちと呼びます。

他の待ち方に比べると和了難易度が高く、和了(あがり)時に2符が加算されます。

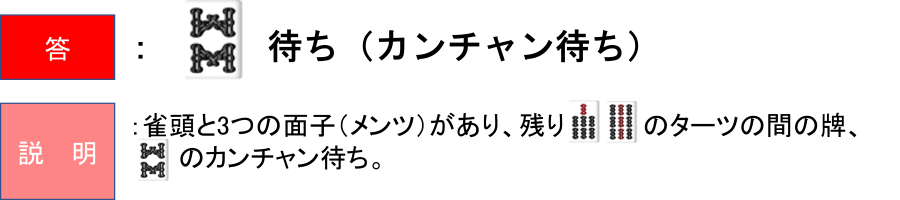

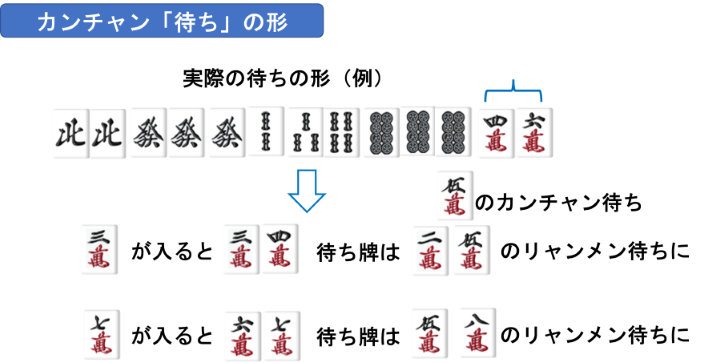

カンチャン待ち(嵌張待ち)

カンチャン待ちとは、順子になる一歩手前で真ん中の牌を待っている状態です。

上がり牌は1種類で最大4枚。リャンメン待ちより上がり枚数は少ないが、順子一歩手前のとても大切な形です。

連続していない数字でも嵌張・塔子であればあと1枚で順子になるので、むやみに捨ててしまわないように気をつけましょう。

それは、カンチャン待ちの重要な特徴は、リャンメンに変化する可能性があることです。

たとえば、四万と六万があって嵌五万待ちの場合、三万か七万が入ってくると二・五万か五・八万の2通りのリャンメン待ちがつくれます。

同時に、カンチャン待ちは「スジ」で読まれないので他家に待ちが読まれにくい特徴もあります。

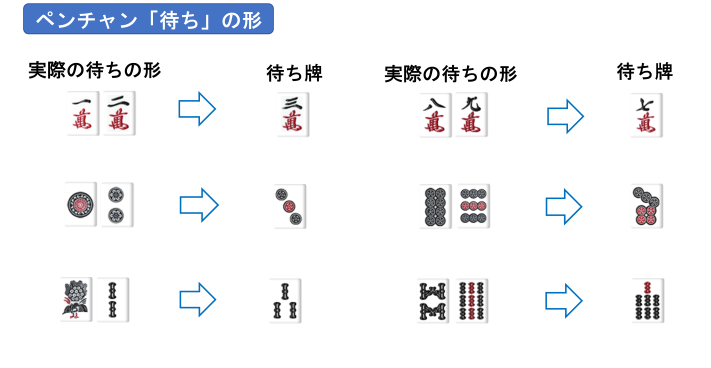

ペンチャン待ち(辺張待ち)

ペンチャン待ちとは、連続した2枚の数牌の片側で待つことです。

上がり牌は1種類で最大4枚。

ペンチャン待ちは、「1・2」の「3」待ちと、「8・9」の「7」待ちの2種類のみです。

麻雀の多面待ち・多面張

「待ち」の5つの基本パターンを説明してきましたが、リャンメン待ちが最も有利だと紹介しました。

それは、待ちとなる牌の数の可能性がリャンメン待ちは2種8枚、ペンチャン待ちとカンチャン待ちは1種4枚、タンキ待ちは1種3枚、シャンポン待ちは2種4枚。

だからこの中で一番アガリやすいのは、待ちの枚数の多いリャンメン待ちと言えます。

実はリャンメン待ちよりも有利な形があります。

それが多面待ち・多面張です。

多面張とは、待ち牌の種類が3種類以上ある待ちの形の総称です。

多面張は最大で13面待ちまでありますが、有利になると同時にアガりを見逃してフリテンというペナルティが科せられるリスクもあります。

フリテンとは麻雀の最重要ルールのひとつです。

自分の上がり牌を自分の河に捨てている場合にこれをフリテンと言います。

この場合にはロン上がりはできません。

場合によっては、チョンボというルール違反として罰則満貫分を払うことになります。

数牌が多く並んだ場合にタメンチャンとなる事が多いので、注意しましょう。

それでは、それぞれの多面待ち・多面張を説明していきます。

複合聴牌2面待ち

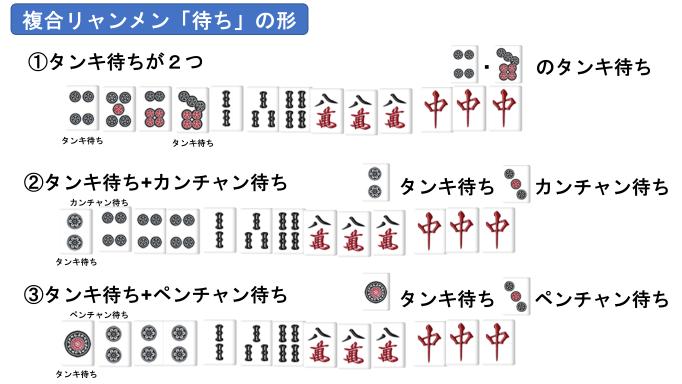

3面待ち以上の多面待ち・多面張に入る前に基本5パターンの複合2面待ちを紹介します。

詳しくは下図を参照にして下さい。

タンキ待ちが2つ

一般に「ノベタン」と呼ばれるタンキ2つの待ち。リャンメン待ちと同じく必ず「スジ」待ちになります。

「4筒」+「5・6・7筒」でみると「4筒」のタンキ待ちとなり、「4・5・6筒」+「7筒」でみると「7筒」のタンキ待ちとなります。そのため、この手牌はスジのノベタン「4・7筒」待ちとなります。

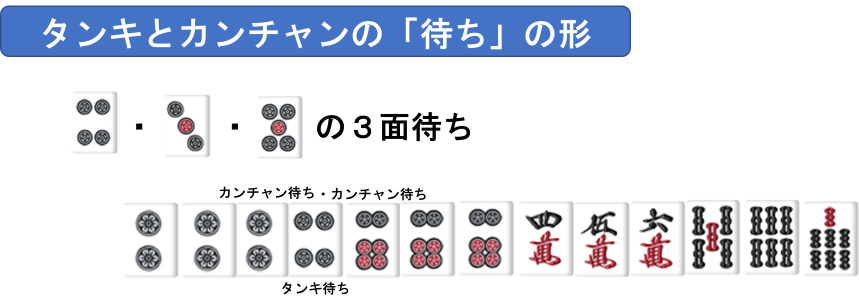

タンキ待ち+カンチャン待ち

「2筒」+「4・4・4筒」でみると「2筒」のタンキ待ちとなり、「4・4筒」の雀頭+「2・4筒」でみると「3筒」のカンチャン待ちとなります。そのため、この手牌は「2・3筒」待ちとなります。

タンキ待ち+ペンチャン待ち

「1筒」+「2・2・2筒」でみると「1筒」のタンキ待ちとなり、「2・2筒」の雀頭+「1・2筒」でみると「3筒」のペンチャン待ちとなります。そのため、この手牌は「1・3筒」待ちとなります。

3面待ち

3面待ちまたは3面張とは、聴牌時に待ちが3種類ある状態を指します。純粋な3面待ちを含め6つのケースを説明します。

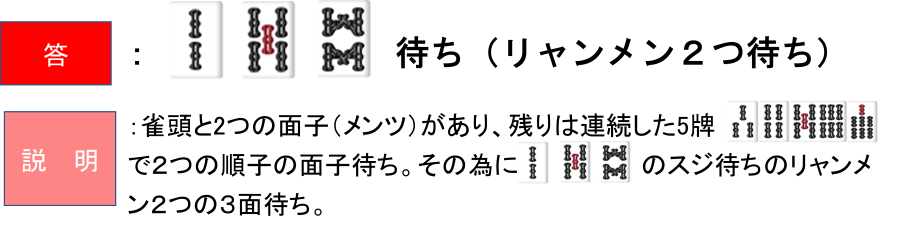

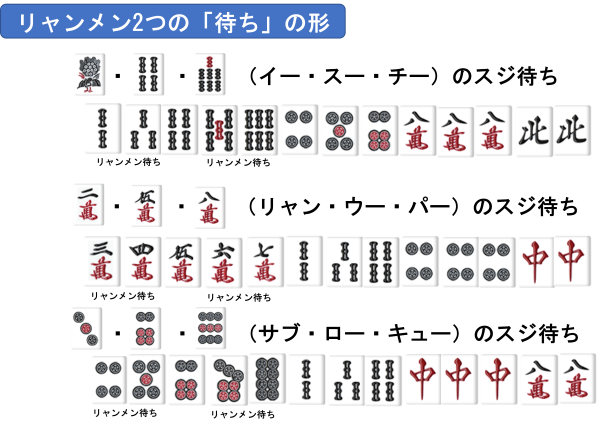

リャンメン2つの待ち:ケース1

リャンメン待ちが2組連続した数牌の聴牌の形。数牌5枚が連続して、上がり牌が3種11枚と多く、有利な待ちと考えられる。

必ず1・4・7、2・5・8、3・6・9の「スジ」待ちになる。

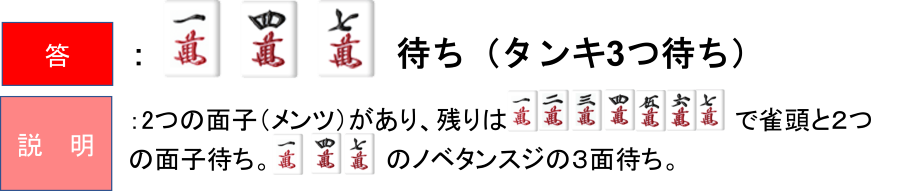

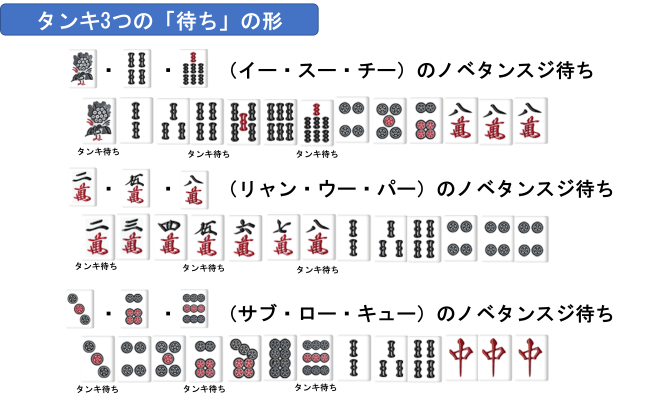

タンキ3つの待ち:ケース2

2つのノベタン待ちが2組連続した聴牌の形。3面待ちになっている様子を3面ノベタンともいいます。

上がり牌が3種9枚でリャンメン2つの待ちと同様に「スジ」待ちになります。

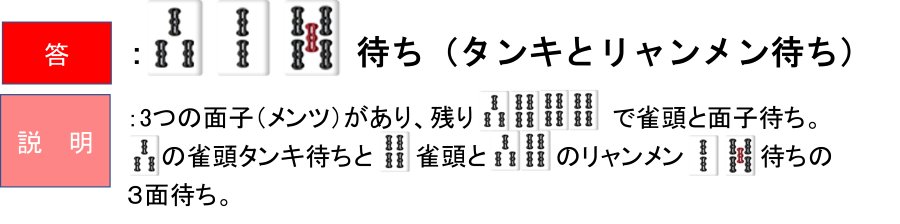

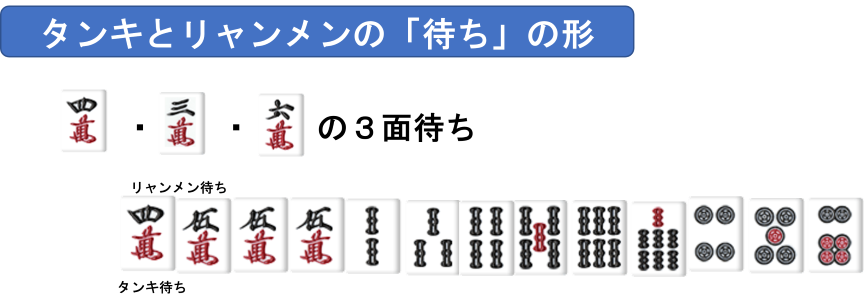

タンキとリャンメン待ち:ケース3

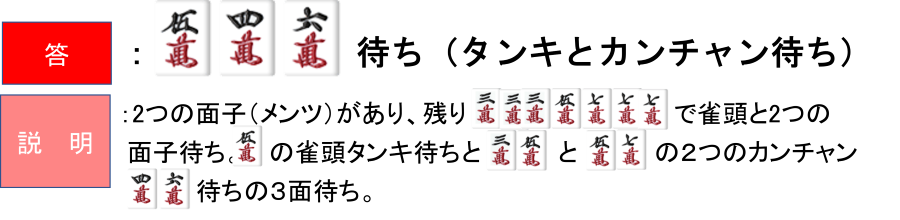

タンキとカンチャン待ち:ケース4

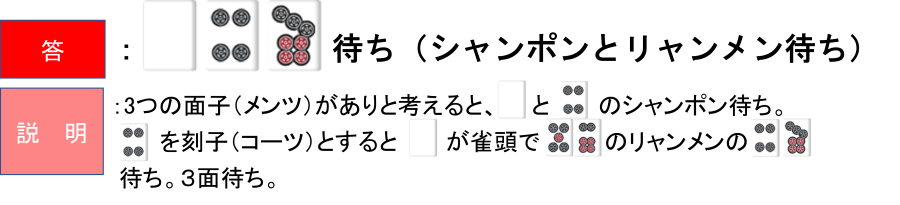

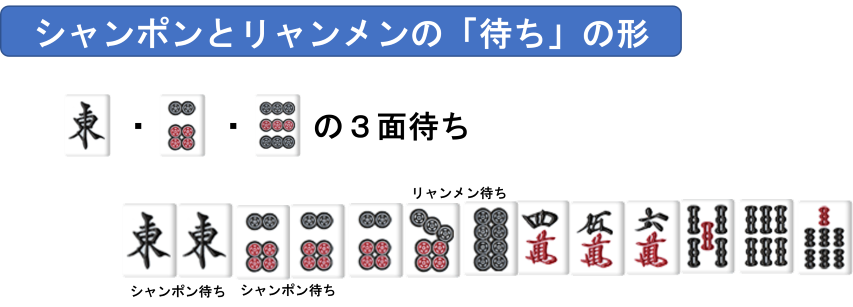

シャンポンとリャンメンの待ち:ケース5

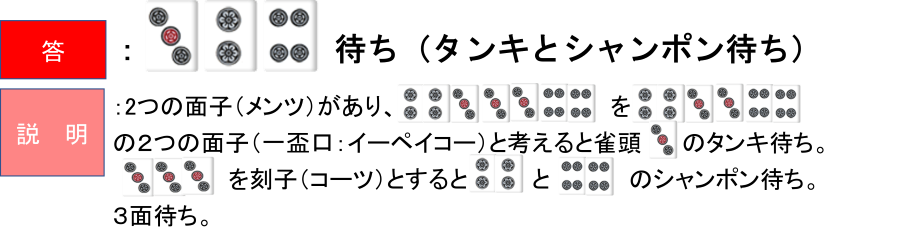

タンキとシャンポンの待ち:ケース6

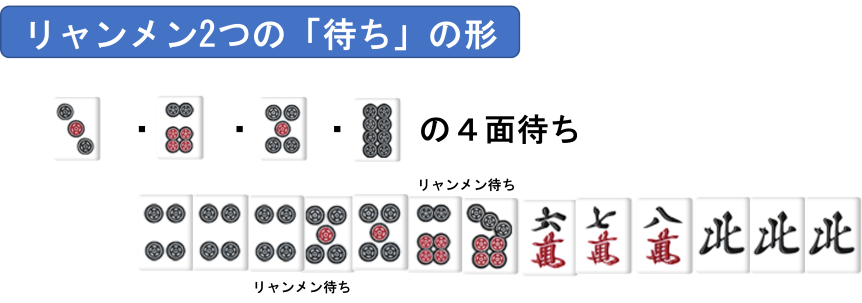

4面待ち

次の4つのケースを紹介します。

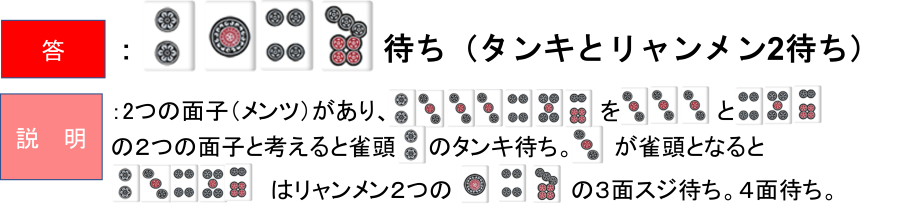

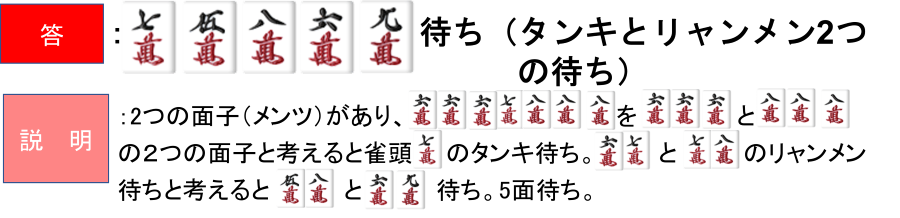

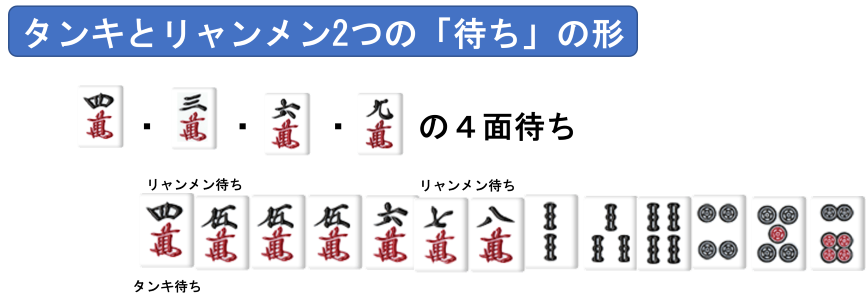

タンキとリャンメン2つの待ち:ケース1

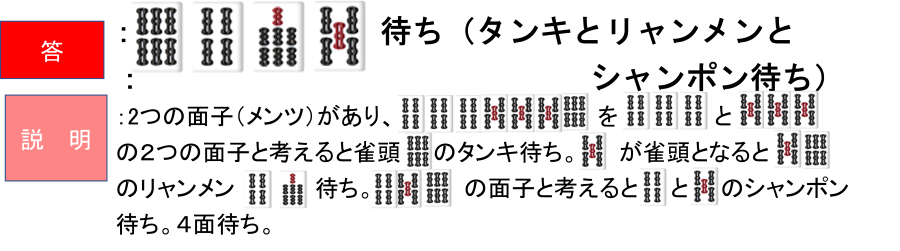

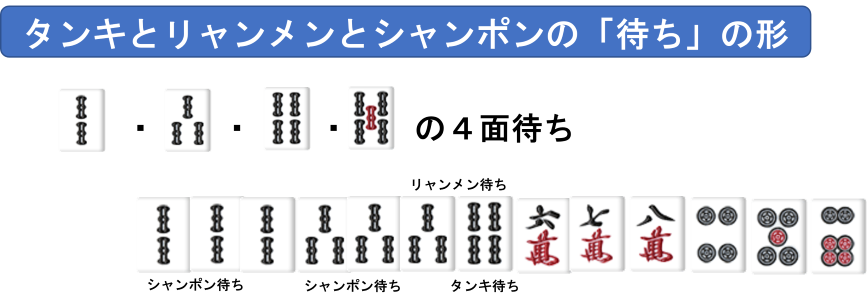

タンキとリャンメンとシャンポン待ち:ケース2

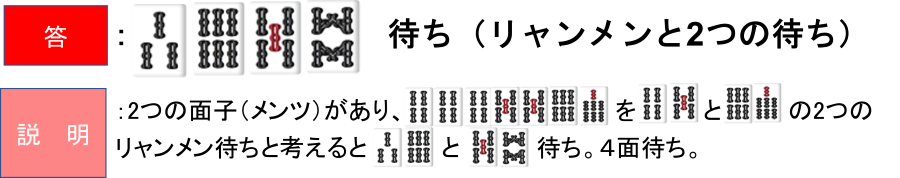

リャンメン2つの待ち:ケース3

シャンポン2つの「待ち」の形:ケース4

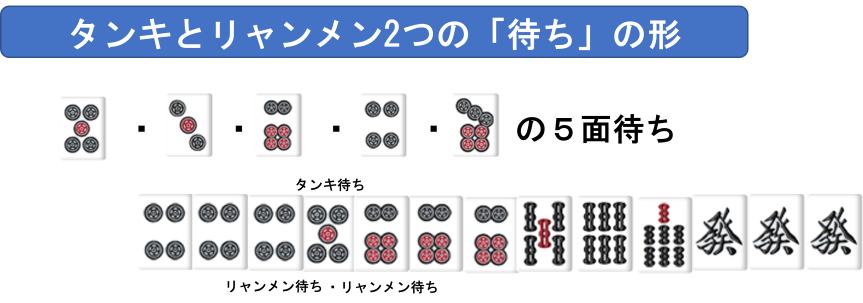

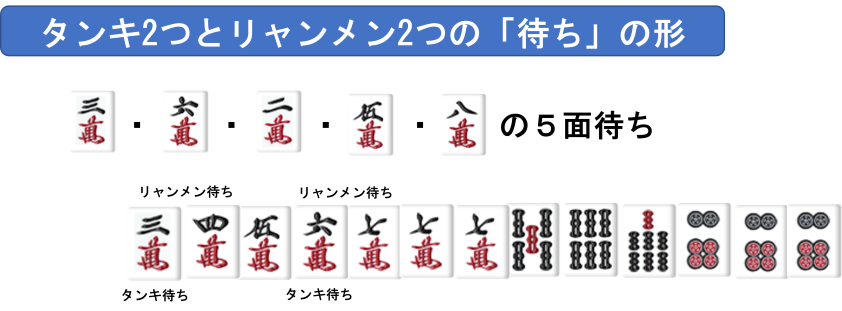

5面待ち

次の2つのケースを紹介します。

タンキとリャンメン2つの待ち:ケース1

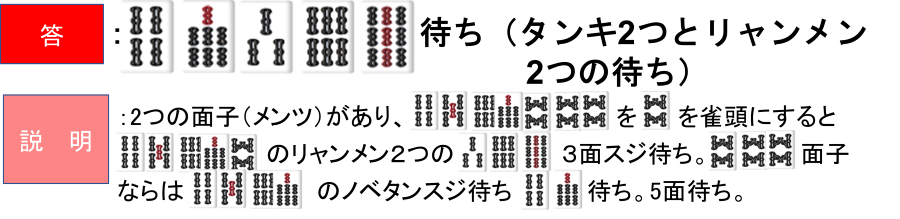

タンキ2つとリャンメン2つの待ち:ケース2

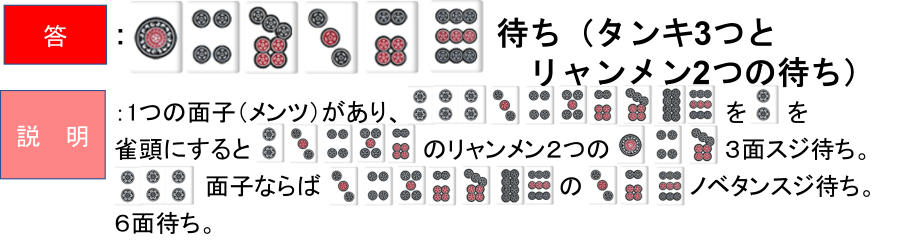

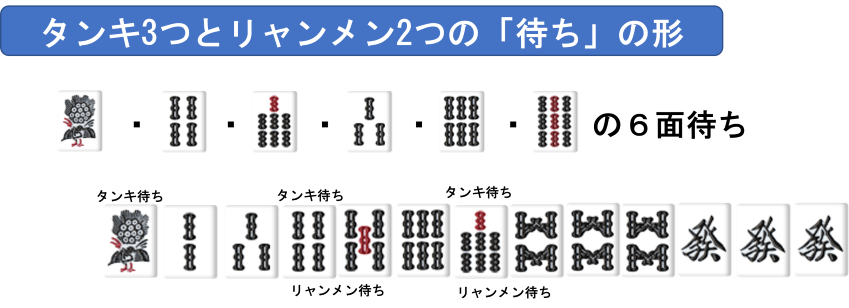

6面待ち

次のケース、タンキ3つとリャンメン2つの待ちを紹介します。

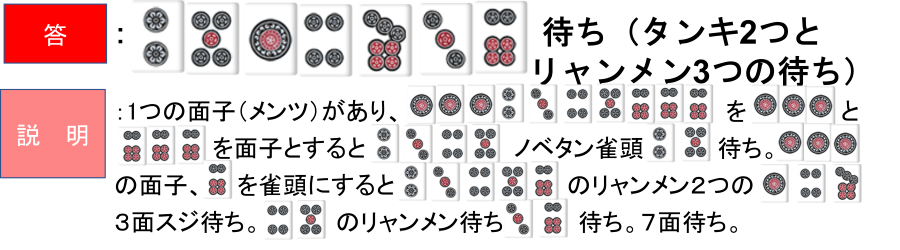

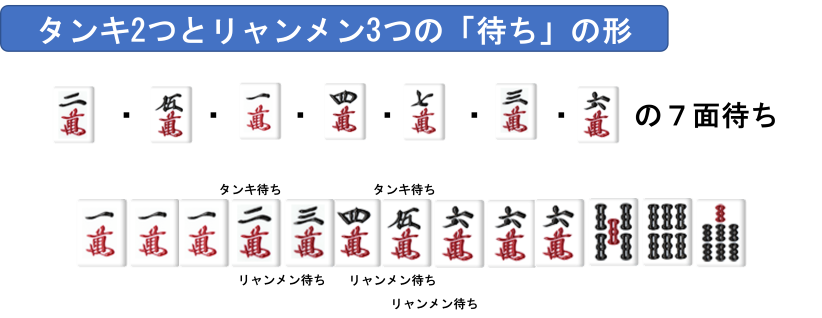

7面待ち

これ以上の多面待ちはめったにできないが、次のケースとしてタンキ2つとリャンメン3つの待ちを紹介します。

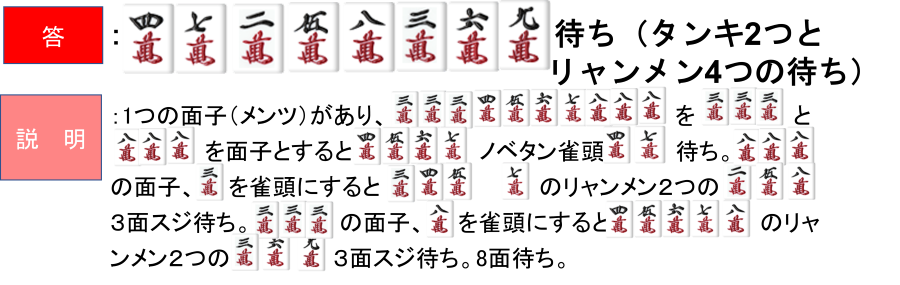

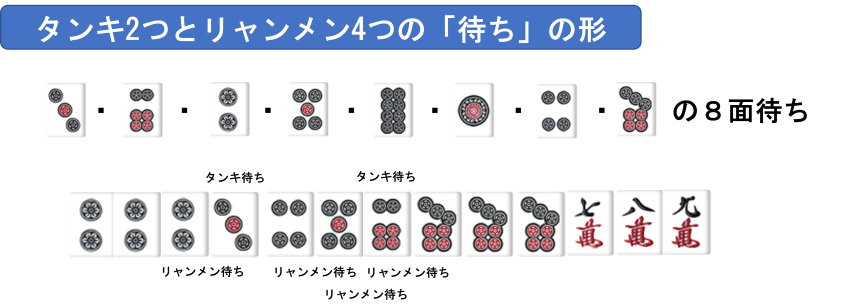

8面待ち

このケースは、タンキ2つとリャンメン4つの待ちになります。

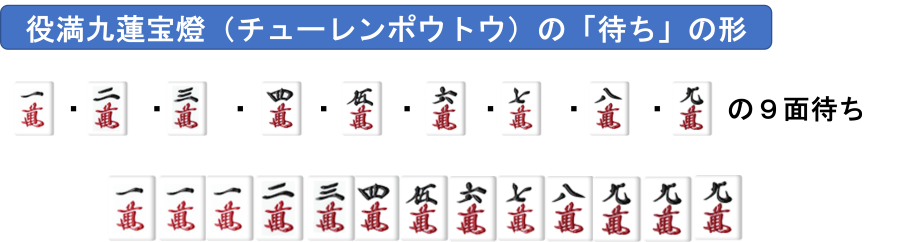

9面待ち

この待ちになるのは、九蓮宝燈という、とても難易度が高く、出現頻度の低い役満です。

知名度は役満のなかでも高く、目にする機会は多くありません。

万子、筒子、索子での清一色の最上級で、1・9を3枚、2~8の牌を1枚ずつ揃えたもので1~9の牌いずれかで上がれるものです。

最高峰の役として憧れる雀士も少なくなく、「上がれば死ぬ」という迷信もあります。実はアガっても死にません。

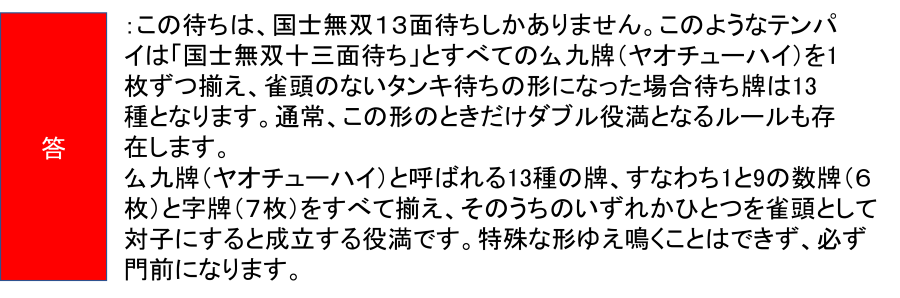

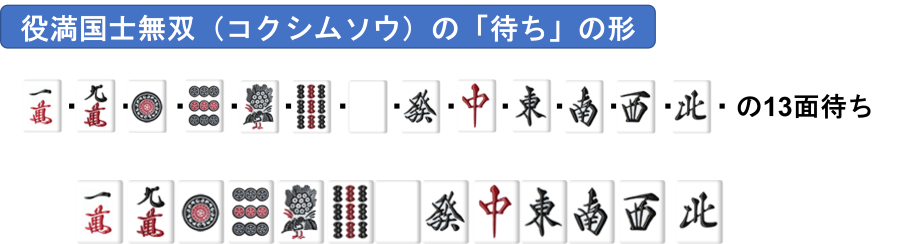

13面待ち

この待ちは、国士無双という麻雀における役満のひとつ。

別称を十三么九と言い、その名の通り么九牌13種すべて、すなわち老頭牌(1・9牌6種のこと)と字牌7種を1枚ずつ揃え、そのうちのどれか1種を雀頭とした和了形です。

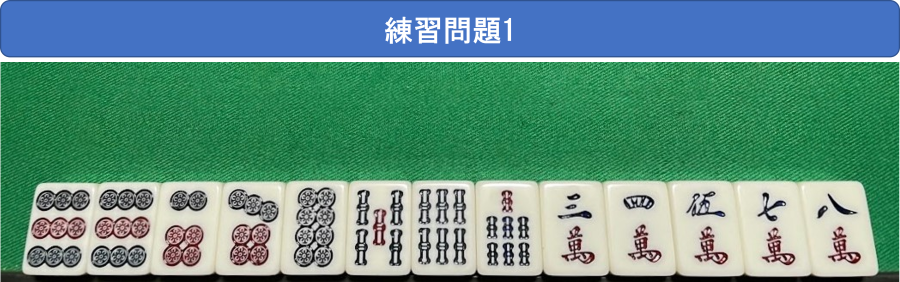

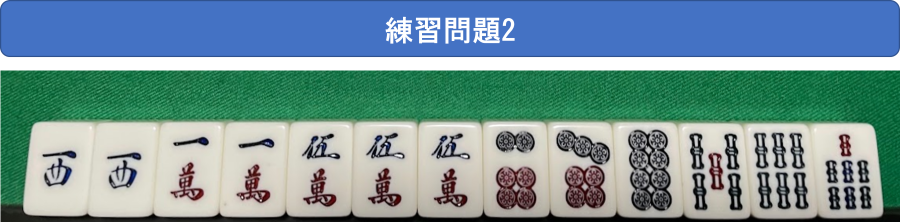

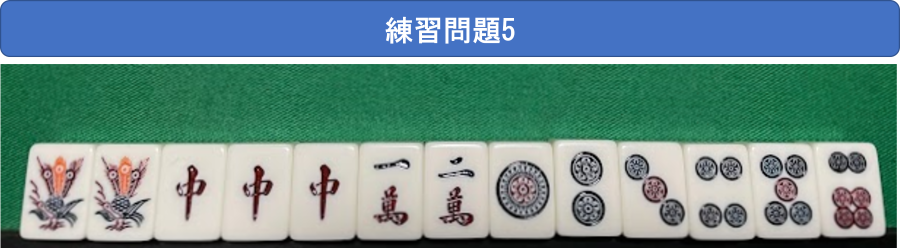

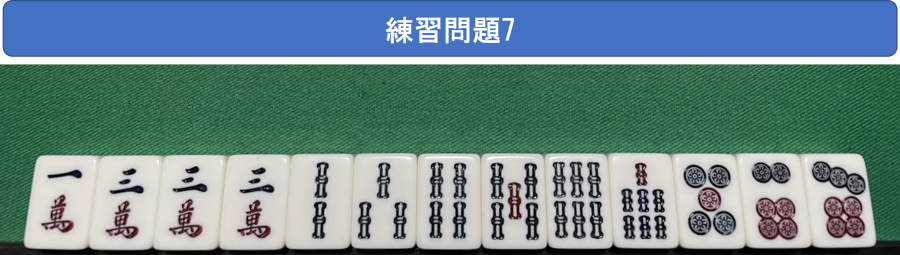

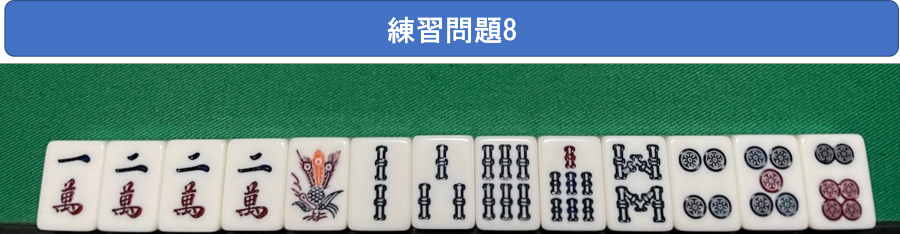

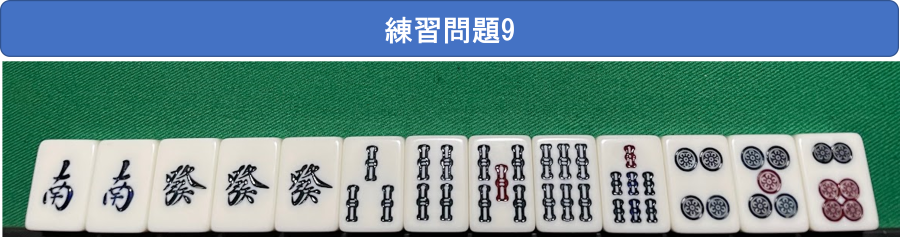

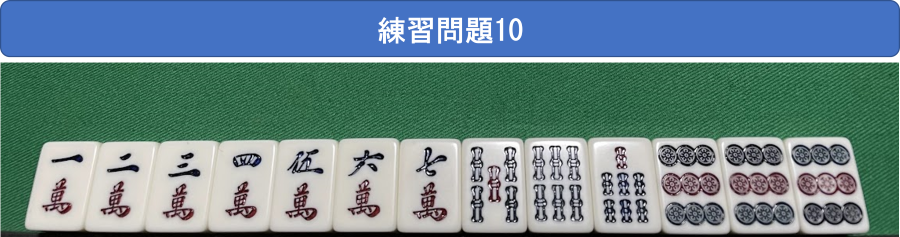

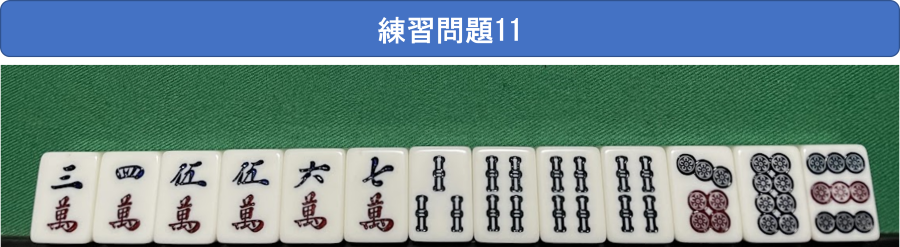

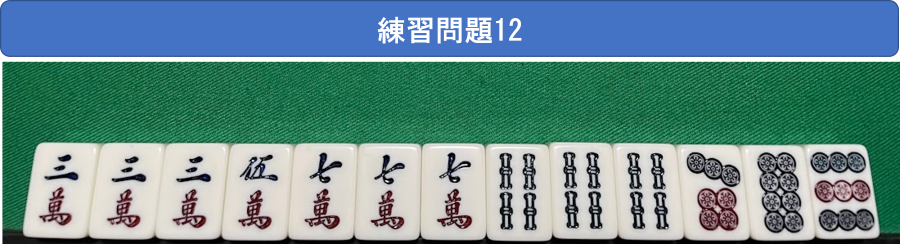

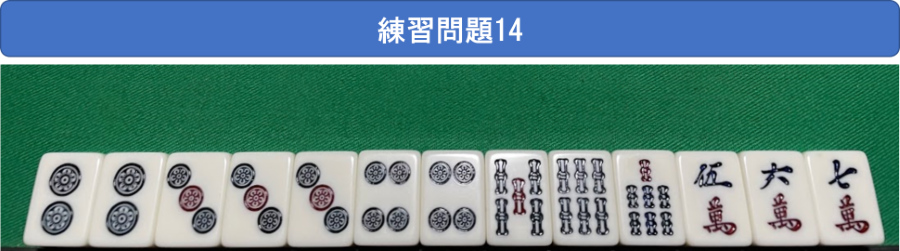

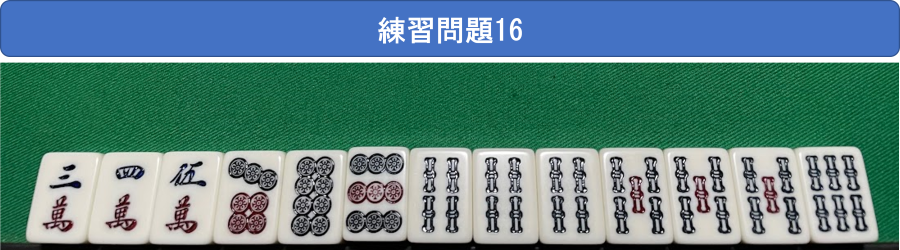

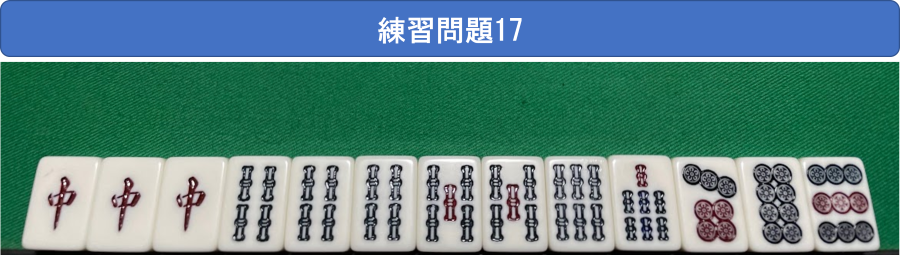

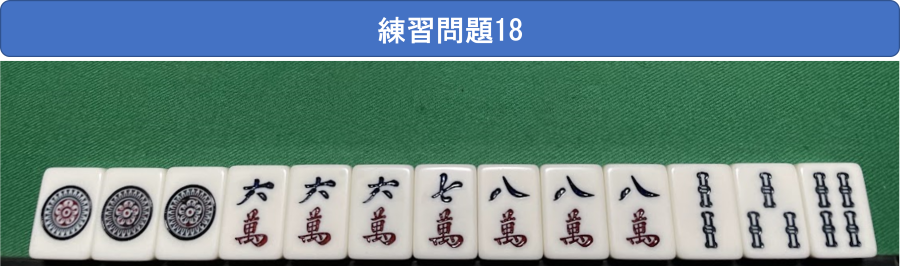

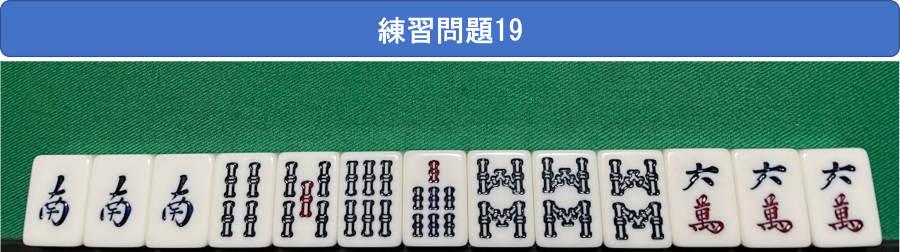

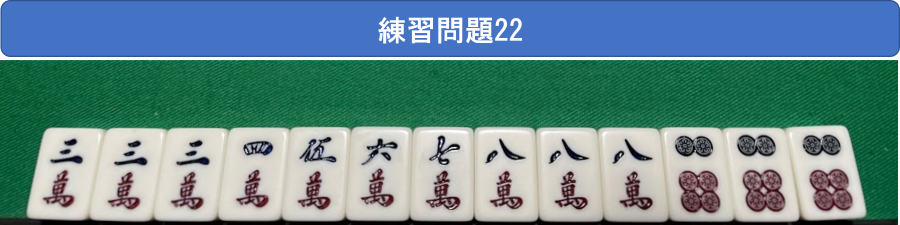

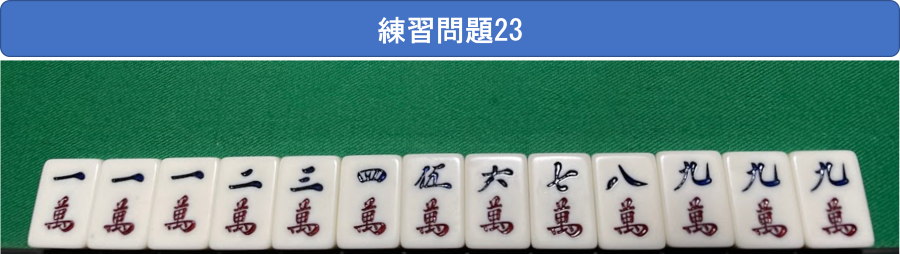

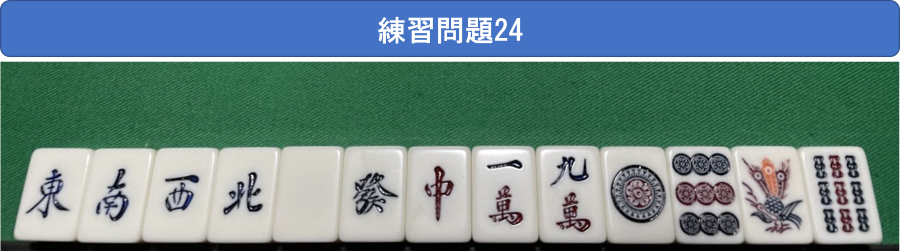

麻雀の待ち牌の練習問題

今までの理解の整理の為に練習問題で整理していきましょう。

今までの説明に沿った問題ですので楽しみながら何「待ち」かを考えてみましょう。

まとめ:

初心者はまず麻雀の「待ち」を覚えましょう。

ここまで初心者向けに麻雀の「待ち」について詳しく解説してきました。

麻雀の「待ち」は一見複雑に見えますが、それだけいろんな「待ち」の形になる面白さがあります。

それは、自分の性格も出た自分の好きな「待ち」も出てきます。

すべてを覚えてから始めるというよりも、多少間違っても麻雀をしながら徐々に「待ち」を覚えていったほうが早く習得することができます。

麻雀は楽しいものです。本記事の内容を参考にしていただき、麻雀の「待ち」をマスターしていきましょう。